先日会食中に、英語で、nightmareとbad dreamが両立しているのはなぜかという話になった。経済性の原理が働くのが原則なので、同じ意味を表す言葉は1つでよく、2つあるときには意味が多少異なるのが普通だからである。単語nightmare自体は古英語から存在していると記憶しているが、まずはみんな大好き、wiktionaryでその語史を振り返ってみる(今回も割と長いです)。

続きを読む「主体的に学習に取り組む態度」の指導と評価

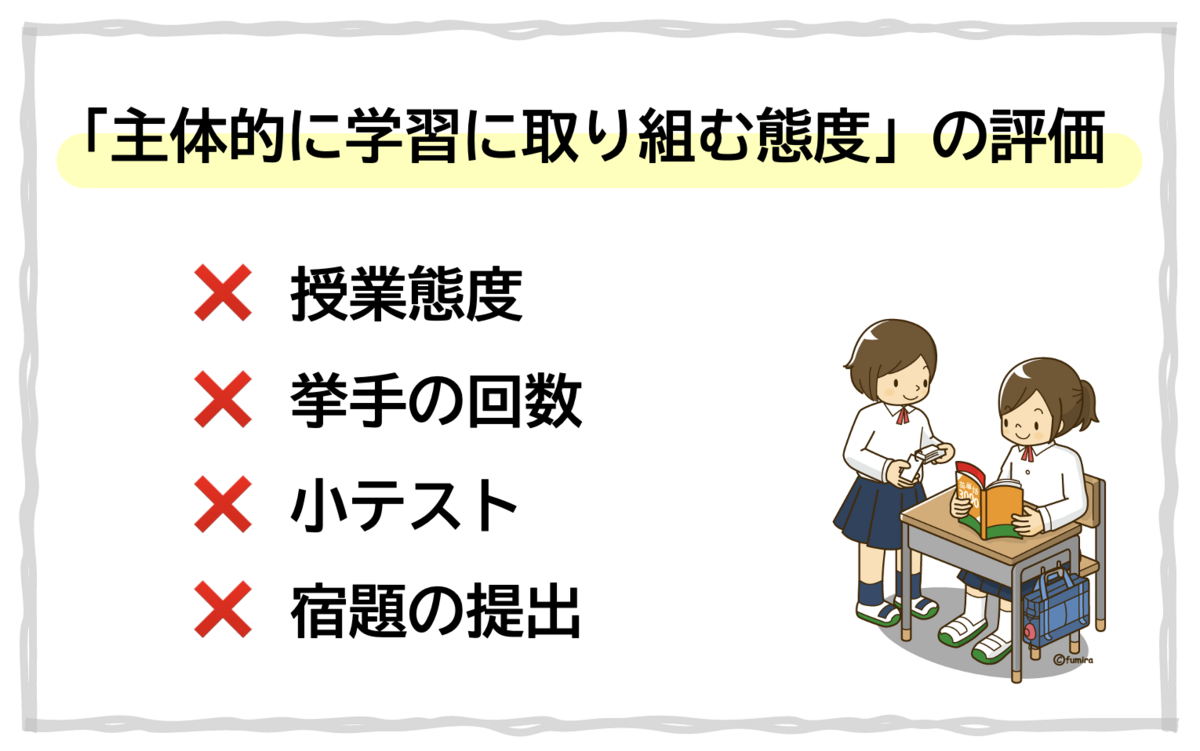

高校の先生方から、主体的に学習に取り組む態度をどう評価すれば良いかという質問がよく寄せられることが多い。これまでは平常点として、小テストや宿題の提出状況を評価の材料としてきたので、急に「主体的に学習に取り組む態度」を評価するようにと言われてもどうしてよいか分からず、困惑するという悩みは十分理解できる。図で示すと、例えば以下のように評価したらダメですよ!と言われることが多いのではないだろうか。

「では、どのように評価すればよいのか?」とよく質問されるので、私見とともに、具体的な考え方についてまとめてみたい。

評価方法が大きく変わったため、「学校で定める」と言われてもどうしていいか、とよく言われます(汗)。

続きを読むなぜIDがいま大事だと感じるのか。

松本先生が紹介された「学習指導要領(小学校)なんでも回答くん」(クリック)で有名な稲田さんのnoteに次の記事がある。

この中で特に気になっているのは、次の一節だ。

「アメリカの丸亀製麺の事例ですが、従業員をドライに1つの機能とみて、業務を細分化・分担する。だからこそ、DXが推進するという話ですが、日本の場合は各々の業務での明確な線引きが曖昧なことも多く、ウェットにマルチにやっている。だからDXが進まない。」

以降、このことについて、どう考えているか、書いていきたい。

続きを読む教材研究について考える。その2

「教材研究について考える。その1」に続く内容編。この一週間ですこしずつ書き足して、完成させたい。さて、授業フローとして、ガニエの9事象などを盛り込んで、以下のようにまとめてみた。今回は#全GIGAということで、ICTの力も借りてやる流れで書く。 なお、いつも通り、記事がどんどん長くなるので、今回は目標のうち、理解の領域とされるリーディングについて主に書いた。

このフローをもとに考えてみる。英文は前回と同じ、Voice of Americaの記事を扱う前提で考える。

続きを読む教材研究について考える。その1

教材研究について、いろいろと考える機会をもらったので、個人的にどんなことをしているか、まとめてみたい(半分、現在教職を取っている息子と話していて、考えていたことをまとめたものでもある)。教科書の英文を直接使うことはここではできないので、"VOA learning English"の英文をもとに考える。今回は下記の英文。この英文を選んだ理由は、食べ物の内容はみんな好きだし、英文をそのままコピペしやすかったから(^^)/。

今回参考にした本。

まず今回参考にした本は、以下(クリックすると、カーリルのサイトにジャンプします)。

本文中で明示していなくても、これらの本から授業のヒントをもらっている。

単元デザインーはじめに何を考えるか。

教材研究について考える際に、いろいろと分類して考えることが多い。きっと筆者が分析好きなせいだろう。教科書等の英文について考える際、下記のようにわけて考える。まず、教科書等の英文に関して、その内容と言語面について分析したくなる。言語面は、学習指導要領としては「知識及び技能」にあたる側面にあたる。

言語面

本稿では、まず下の「言語」の点から考える。言語面については、学習指導要領的には、「音声・語彙・文法・表現・言語の働き」の5つに分けられるだろう。それぞれ教材研究として、授業の前にどんなことをしているか書いてみる。

【音声】その1「手書きしてみる」

音声に関しては、「英語授業デザインマニュアル」のp.8に「まず手書きしてみたらどうや?」と書いてある(←本当はすごく丁寧に書いてあります)。手書きすると、綴りと発音、表現など、おもしろいところや生徒のつまずきそうなポイントに気付きやすい。これを読むと、tmrowingさんが手書きされていることをブログに書かれていたことを思い出すが(このブログや、あのブログなど)とても良いアドバイスだと感じる(2つともtmrowingさんがより分かりやすく鮮明な画像に変えてくださいました。ぜひご覧ください。特に後者がオススメです)。綴りや発音、表現等気をつけたいところをちゃんと洗い出し、授業で示すことは、生徒にとっては、示されたところを意識する機会につながる。教材研究としては、まずはこの手書きで1つ1つ押さえるところから始める。

【音声】その2「アプリを使って全員に」

音声面に対して全員にアドバイスを与えるのは、時間的に厳しい。なので、EdTechの力を借りるのも1つの方法だ。

- Microsoft TeamsのReading Aloud機能(クリック)

- ELSA SPEAK

- Qulmee

などを活用して、音読して発音の違うところなどを指摘してもらうようデザインするのも良い方法だと思う。なので、教材研究としては、いつどのようにどのアプリ等を使って、音読等の活動を組み込むか、考えることになる。授業中に扱えば、単元デザイン上は全員が練習することになる。自宅学習等で生徒が個別に音読等をする場合は、生徒がやる気になるような工夫をあーでもない、こーでもないと考える必要がある。

【音声】その3「ChatGPTを使う」

ˈmɪstə ˈbrɒliさんのTweet(クリック)に、特定の発音記号を含む英文をChatGPTに頼むと作ってくれるというのがあった。それを活用して、クラスで特定の発音について練習してもいいかもしれない。ちなみにBingに頼むと、英文の中のその発音を含む単語を太字で示してくれる。これをロイロノートなので共有し、練習してもよい。教材研究としては、この発音練習についても検討できる。

【語彙、表現】その1「まずはレベルチェック」

語彙については、まずはNew Word Level Checker(クリック)でレベルチェックすることが多い。NWLCでCEFR-JやJACET 8000などに示された単語レベルがわかるからだ。これで例えば、CEFRのA1とA2レベルは、「これらの単語で自分の考えを表現できるまでやるよ!」とか、CEFRのB2レベルは「意味を理解できればOK!」とか生徒に示すための判断材料となる。NWLCはCSVでダウンロードできるので、ChatGPTで単語帳を作ったり、それをQuizletに流し込んだりとかしやすい。CVLA Ver2.0もわかりやすくていいが、CSVでダウンロードできないため、2次利用のことを考えると、NWLCに軍配が上がる。教材研究としては、どの単語をキーワードとして扱うか、どれを受容語彙、発表語彙として扱うかなど考え、どのアプリでどのように学習させるか計画することになる。

【語彙、表現】その2「コロケーションもチェック」

表現については、IDIOM Search(クリック)を使うといい。Subscription feesとかhousehold goodsなどの結びつきの強い語がわかる。>

あと、Multi Word Units Profiler(クリック)も便利そうだ。これを使うのもいいと思う。

【語彙、表現】その2(追記)「筆者は単語等のリストは渡す派」

表形式などで生徒に単語リストを示したり、PDFで見れるようにしたり、ダウンロード可能にしたり、QuizletやQuizzesなどに流し込んで生徒に示すと、これまで単語を覚えることが苦手だった生徒が急に単語を覚え始めたりした。生徒の英語の学習法(または学習方略)は様々なので、様々なアクセス方法を提供した方が、より多くの生徒に学習の機会を与えるのではないかと感じている。ChatGPTがLineで使えて、かつChatGPTに英文を与えて「〇〇レベル以上の英単語について、その単語と日本語訳と例文の単語リストを作って」と頼めば作ってくれたり、わかりやすく書き直してもらったり、日本語訳を作ってもらえる現在、わからない単語を「自分で辞書をひいて調べてきなさい」という指導はかなり難しくなっている。

ただし、この語彙や表現については、生徒が自分で学習する項目となる可能性が高いのでテキトーに考える訳にはいかないという面も併せ持つ。ベネッセ(2020)の高1に対する調査(クリック)では、2019年時点の生徒の予習としては多い順に、「単語の意味を調べる(47.2%)」「単語練習(31.5%)」「教科書本文を和訳する(29.7%)」である(p.11)。篠ヶ谷(2022)や太田(2019)などに宿題や予習についての知見がまとめられているが、生徒の授業外での英語学習への取組は、負担感の軽減と授業で扱うこととの関連が高い傾向にある。例えば、イタリア語や韓国語で書かれた文章を見たときに、語彙についてどのような支援が自分だったら欲しいか考えると、生徒が欲しいものが見えてくるのではないかと思う。例えば、「次の10個について、その単語を使っている会話をそれぞれ1つずつ自分で考えて作ってきなさい」という課題は、語彙の定着という面では良いが、知らない単語を用いた会話例を作る作業は負担感が大きいと思われる(AIに頼まない限り)。つまり、効果と負担感のトレードオフになる。

語彙学習については、英文を読んで、その英文を理解することをまず1つの目標と考え、その際に単語に注意を向けながら多く触れるよう工夫することが定着につながると考えられる。そのようにデザインすれば、単語リストを渡し、内容について考えさせて、その途中段階で単語の定着が図られるよう工夫するのは、語彙をすべて自分で調べるのと同じくらいの学習効果が期待できると考えられる。そのため、語彙リスト等を渡すことは別に悪いとは言えないだろう。

Googleレンズで瞬時に翻訳したり、コピーしたらDeepLで翻訳できる今、生徒が英語学習をどう行うかをよく考え、課題を与える必要があることに留意したい。

【文法・語法・構文】その1「これも手書きでまずは考える」

文法については、個人的な意見だが(ブログなので、全部個人的な意見だけど、それはさておき)、まずは教科書に出てくる英文に出てくる文法・語法・構文を押さえるには、まずはテキストをしっかりと見る必要がある。前述したように手書きすれば様々なことに気づく。教材研究としては、まずはSVOや構文などの生徒のつまずきポイントチェックから始める。逆説的になるかもしれないが、語彙の項目では2番目に挙げていたCVLA Ver2.0だと文の中の動詞数などがわかるので、自分の考えた「つまずきポイント」があてはまるかどうかを数値としても確認できる。

【文法・語法・構文】その2「構文チェッカー Anno Readerは良い」

構文チェッカーとして、Anno Reader(クリック)にかけるのも良い。Anno Readerは構文解析をしてくれるソフトだ。Anno Readerは無料版でも200文字まで解析して図で示してくれる。生徒に使い方を教えておいて、自分で分かりにくい英文があったら、Anno Readerでまず確認して考えてごらんと教えるのもよいかと思う(開発者の方もとても親切)。教材研究としては、難しい構文を構文チェッカーにかけて、授業でどう示すか考えたり、生徒が参照できるようにロイロノートに構文についての解説を準備したりする。

【文法・語法・構文】その3「参考書やYouTubeにある動画を活用する」

単元で扱う文法事項について、授業で説明してもいいが、時間がもったいないと感じることもある。ただ、参考書をレポートにまとめるよう課題を出しても、生徒は軽重がわからず、参考書に書いてあることをすべてなぞって書いてきたりする。大事なポイント、あまり重要ではないポイントを同じように扱ってくる。言い換えると、どこがつまずきやすいポイントか分からず、おさえどころがわからず、効率が悪いと感じることもある。そういう時は、YouTubeなどで既に公開されている動画解説を活用するのもいいのではないかと思う。ハイジのCMで有名な会社が出している(!)解説動画等も初心者である生徒に理解しやすく、押さえるべきポイントが分かるように作られている(まだ見ていない方は、一度見られた方がいい)。生徒には動画のURLを知らせて、週末等に文法の解説書をまずは参考にしつつ、動画を見てノートにまとめさせるなどの方法が良いのではないか。1年生のうちに、ノートテイキングのスキルを身につけさせることも含めて、自分で学ぶ方法を身につけることも可能だ(後にTEDなどを見て、自分でノートテイキングさせる練習にもなる)。

教材研究としては、これらの動画を見て、その動画を採用して単元デザインの中に組み込むか考えることになる。

【文法・語法・構文】その4「授業では?」

そして授業ではCambridgeのBasic Grammar In UseやGrammar Dimension, TEACHING ENGLISH GRAMMARなどで「どのような状況でその文法項目を使うか」体験させるといいのではないかと思う。

また、ChatGPTで次のようなPromptを与えることで、Task案を示してくれる(Bingではちょっとうまくいかなかった)。

- Please act as a best L2 teacher for elementary school students in the world. Please provide specific situation that your students are most likely to use relative clauses.

- Please explain the difference between "communicative tasks" and practice.

- Please provide specific "communicative tasks" where students are most likely to use relative clauses.

- About your second proposal of communicative tasks, please provide instructions to the students at the stages of:

1) pre-task activities:

2) Focus on Form:

3) post-task activities:

- Please provide an example of handouts for students about the task. Please provide 10 sentence stems and 10 examples of sentences that students can use during tasks.

このようなPromptを与えて、特定の文法項目を、豊富な例を参考に練習をすることも良いと思う。教材研究としては、このタスクまたは練習もとても大事になるので、いつどのように単元デザインに組み込むか、結構考えることが多い。

【文法・語法・構文】その5「実は大事な名詞句の学習」

文法や語法については、様々な参考書が販売されており、勉強できる。しかし、共通テストなど語数が増えて、英文が長くなっているのは、実は文法や語法とともに(動詞が長くなっても、現在完了進行形とかでせいぜい3、4語である)、名詞節や名詞句、副詞句、前置詞句などが長くなることが原因として考えられる。

SVOの英文でも、SとOが名詞句や名詞節で長くなった場合には、上のAnno Readerで解析して理解させるのも1つの方法だが、もう少し体系的に学ぶのがいいのではないかと感じる。その場合には、チャンクで積み上げ英作文(クリック)を使った学習も考えられる。英文は本気で向き合わないと高校生には難しいものも多いと感じられるが、個人的経験からもまずは「背伸び」することが、案外学力をつけていることも多いと感じている。

教材研究としては、単元デザインを超えて、年間計画レベルでどう教えるか考える必要があるし、また、単元ごとに何をどのように学ぶか計画する必要がある。

【言語の働き】「言語活動と関連づける」

言語の働きとは、「比較する」「謝罪する」など、言語で何ができるかを表したものである。言語の働きを身につけることはとても大事なのだが、語彙や文法等に比べて、授業で扱われることはあまり多くない。言語においては、本当はとても大事なことなので、例えば、グループで話し合いを英語でする活動を取り入れるよう考えたい。何も生徒に示さずに「さあ、じゃ、このタスクを英語を使って達成して!」と言っても生徒はなかなか英語で話すことはできないことが多いが、言語の働きについて教えていないので、当然なことが多い。

実はディスカッションをするには、次のような「言語の働き」を意識し、1つ1つ英語でどう表現するか教える必要がある。

- ディスカッションを進める(発言を始める・発言を促す・話題を変える・相槌を打つ・話を締めるなど)

- 自分の意見を述べる。

- 相手の言ったことを確認する。

- 相手に賛成・反対の意思を表す。

- 賛成の意見を述べる。

- 反対の意見を述べる。

- 質問する

- 理解し合うための(繰り返してもらう、言い換えてもらう、ゆっくり言ってもらう)

などなど・・・

で、例えば「発言を始める」場合に英語でどう言えばいいのかを1つ1つ教える必要もある。教材研究としては、どのような表現を教えて、どう評価するか考えるのが大事になるが、それはパフォーマンステストの作り方と等しいので、別稿で・・・という感じである。

まとめ

教材研究として、言語面でどのようなことをするか(あるいは考えるか)つらつらと書いてみた。次回は、内容面についてどのようなことを考えるかまとめてみたい。

授業におけるAIの活用について、いま考えること。

ChatGPT等のAIが生成する英文について様々なことが言われており、その中には批判的なものも含まれている。ときどきSNS上に現れる批判的な意見といえば、以下のようなものがある。

- 生成する文字数を指定してもその文字数で書かない。

- 生成する英文のレベルを「CEFR A2レベル」等と指示しても、そのレベルにならない。

- 生成されたものに嘘が混じっていることがある。

- 生成されたものが倫理的問題を含むことがある。

※さらに、上記の指摘以外にも、教育上の問題として「生徒が、AIが生成した英文を無批判に自分の作品として提出し、そこに学びがない可能性」などの指摘があるが、今回は生成された英文に関するものに限定する。

これらの批判が出てくる原因として、おそらくコンテンツ生成を目的としたAIの活用が根底にあるのではないか。この点については、次の2つのSNSの書き込みがヒントとなり、議論がもう少し先に進むのではないかと考えている。その2つの書き込みを紹介した上で、いま考えていることを述べてみたい。

2つの書き込み

先に述べた2つのSNSへの書き込みは以下である。これ以外にもNYtimesの記事もあるが、とりあえずこの2つがいいかもしれない。

Dr.BiralのTweet

まず1番目は、Dr. Biralの一連のTweetである。ChatGPTを、コンテンツ生成ではなく、構造の生成に使うべきと述べている。

"Most people use it to create content. ChatGPT uses a prediction model, so the content will always be predictable. This is NOT an intelligent use of ChatGPT. Instead, use ChatGPT to create structure.(多くの人がChatGPTをコンテンツの作成に使っています。ChatGPTは予測モデルを使うため、その生成するコンテンツは常に予測可能です。これはChatGPTの賢い使い方ではありません。むしろ、ChatGPTは構造生成のために使うのです。)"

ーDr. Biral

具体的な例として、研究のアウトライン、研究の質問のブレインストーミング、様々な原稿の構成、面接やプレゼンテーションの準備などが挙げられている。ChatGPTが提供する構造を参考に、独自のアイデアや内容を加えて自己表現する活用法だ。

What do I mean by using ChatGPT intelligently?

— Mushtaq Bilal, PhD (@MushtaqBilalPhD) February 3, 2023

Most people use it to create *content.*

ChatGPT uses a prediction model, so the content will always be predictable.

This is NOT an intelligent use of ChatGPT.

自分の授業にどう活かすか

以上のことより、自らの授業の構成や発問をempowerするものとしてAIを捉え、AIが生成するものを授業で活用するのは限定的とすれば、あまり無理がないのかもしれない。では、どのように授業の流れや発問をempowerするのにAIを活用するかという点について述べたい。

授業全体の流れ

どのような授業を作れば良いかという点は、よく「授業デザイン」「単元デザイン」という言葉が使われる。指導と評価までを含めてデザインするという考えである。そして、この授業デザイン、単元デザインについては、Instructional Designという学問分野が存在する。IDについては、熊本大学の鈴木先生の記事のまとめが詳しい(クリック)。記事にある通り、IDでは学びの「効果・効率・魅力」の向上を目指す。

このIDには様々な授業の流れのモデルがある。例えばADDIEモデルは特に有名である。それ以外にもGagne's nine events of instruction(ガニエの授業の9事象)などがあり、モデル化が進んでいる。AIは特定の形式に当てはめて構造化するのが得意なので、テキストを示した上で、IDのモデルに当てはまるように考えて欲しいと言えば、かなりのヒントになる。

モチベーションなど

モチベーションについては、ケラーが唱えたARCS-Vモデルなどが有名である。他にもZimmermanらが唱えた自己調整学習の流れ(予見、遂行コントロール、自己省察)や、Fisher & Freyの「責任の移行モデル」などがある。これらのモデルに当てはまるように、Lesson Procedureを作るよう指示すると多くの示唆を得られることがある。

発問

単元または複数の単元にまたがる「真正の問い」(Authentic Question)もIDでも大事なポイントとして捉えられている(稲垣(2023)など)。これもBloom's taxonomyを知っているか?と聞き、テキストを入力した上で、6つの段階に当てはまる発問をそれぞれ5つ示すように指示すると良い。日本の英語教科書はブルームの分類ではLOTSと呼ばれる、記憶、理解、応用に関する発問が多く、HOTSと呼ばれる分析、評価、創造に関する発問は少ないというのは例えば小林・星野(2022)や川野ら(2016)などで指摘されている通りである。

特にHOTS(分析、評価、創造)にあたる発問は、かなりのヒントになることが多く、授業の流れ自体を大きく変えることがある。山本(2016)が指摘している通り、これらの発問がないことは、Ken RobinsonがTEDで述べたように「学校は創造性を殺している」ということに他ならない。そのため、HOTSの発問例をAIに出させるこの活用法はオススメである。

モデル例

上に、Productを求めるのはどうかという趣旨のことを書いたが、実はタスクで見せる生徒のモデルとなる英文を示すのは割と良い。なぜなら、よくあるステレオタイプなことをAIは出してくるので、可もなく不可もないちょうどいいモデルを出すことが多いからだ(だからこそ、生徒がそのまま使うとつまらない文章になることも多い)。

大村はまは、話し合いの授業をまずは先生が書いた原稿をもとに一度言わせて流れ等を体感させてから、その発言を例として使って話し合い活動をさせている(大村はま全集第二巻)。ディベートやディスカッションをさせる際に、まずは流れに沿ってセリフを書いた原稿を作り、その原稿の通り英語を読ませて、進行させてみると生徒は流れと、特定のタイミングで何を言えばよいかが直感的にわかる(さらに台本の余白にこういう言い方もあるよ、とか顔をあげてみんなを見てから、などのアドバイス等を書くなどの工夫もできる)。それを作るのはこれまでは大変な労力だった。これ、実は、ChatGPTにお願いするとすぐできたりする。これは本当に良い使い方ではないかと思う。

以上、つらつらと書いてみたが、授業におけるAIの活用について少し書いてみた。また追記していきたい。